| 한낱 껍데기다 마음속 푸른나무 없이는 | |

|

|

안도현의 시와 연애하는 법 / 20. 없는 것을 발명하지 말고 있는 것을 발견하라

생텍쥐페리의 <어린왕자>에 “가장 중요한 것은 눈에 보이지 않는다”는 말이 있다. 이 말을 바꿔보면, 가장 중요한 진실은 사막의 우물처럼 어디엔가 숨어 있다는 것이고, 그것을 마음의 눈으로 보아야 한다는 것이다. 동아시아의 시학도 이 마음의 눈을 강조한다. 사물의 껍질보다 본질을 꿰뚫어 보라는 것이다. 이른바 ‘관물론’(觀物論)이 그것이다. “관물론은 사물을 어떻게 바라볼 것이냐는 문제로 귀결된다. 어떻게 볼 것인가? 거기서 무엇을 읽을 것인가? 누구나 보고 있지만 못 보는 사실, 늘 지나치면서도 간과하고 마는 일상 사물에 담긴 의미를 읽어 낯설게 만들기, 나아가 그 낯섦으로 인해 그 사물과 다시금 새롭게 만나기, 이것이 관물론이 시학과 만나는 접점이다. 시인은 격물(格物) 또는 관물의 정신에서 한 발짝도 물러서서는 안 된다. 그래야만 주변 사물이 끊임없이 발신하고 있는 의미를 늘 깨어 만날 수 있다. 시인은 반란자다. 그의 눈이 포착하는 모든 것은 언제나 새롭다. 새로워야 한다.”(정민, <한시미학산책>)

아무도 거들떠보지 않는 곳

그렇다. 시인은 사물과 풍경을 바라보는 방식을 고민하는 사람이다. 그에게는 가장 중요한 것을 눈으로 발견해야 하는 의무가 있기 때문이다. 그러면 이 세상에 없는 멋진 이미지와 새로운 의미를 도대체 어디에서 찾을 것인가? 시인은 기발한 아이디어를 가진 ‘발명가’가 아니라 ‘발견자’에 가깝다고 생각하라. 이미 이 세상에 와 있으나 그 누구도 거들떠보지 않은 것들이 있다. 보물인데도 보물로 보지 못하고, 숨겨진 의미가 있는데도 의미를 찾지 못한 것들이 있다. 그것을 찾아내는 사람이 시인이다. 그러므로 당신은 머리를 굴리며 하늘에서 뚝 떨어지는 시를 기다리지 마라. 발명하려고 하지 말고 발견하도록 애써라. 살갗을 보지 말고 뼛속을 보라.

어린 눈발들이, 다른 데도 아니고 강물 속으로 뛰어 내리는 것이 그리하여 형체도 없이 녹아 사라지는 것이 강은, 안타까웠던 것이다 그래서 눈발이 물위에 닿기 전에 몸을 바꿔 흐르려고 이리저리 자꾸 뒤척였는데 그때마다 세찬 강물 소리가 났던 것이다 그런 줄도 모르고 계속 철없이 철없이 눈은 내려, 강은, 어젯밤부터 눈을 제 몸으로 받으려고 강의 가장자리부터 살얼음을 깔기 시작한 것이었다 -졸시 <겨울 강가에서> 전문

시의 중간에 등장하는 “세찬 강물 소리”는 그 무렵 신문에서 읽은 과학상식 기사에서 힌트를 얻었다. 모든 물소리는 물방울들이 깨지면서 내는 소리가 모인 거라고 했다. 폭포 소리가 큰 것은 물방울들이 더 많이 깨지기 때문이고, 여울에서는 물방울들이 돌멩이에 걸려 깨지기 때문에 물소리가 난다는 것이다.(나는 초등학생들이 보는 과학이나 생물 관련 책을 자주 뒤적거린다. 거기에는 과학적 탐구의 대상인데도 시적 영감을 불러일으키는 것들이 무궁무진하다. 나무가 새로 잎을 피워 내거나 떨어뜨릴 때는 인간이 상상할 수 없을 정도의 에너지를 필요로 한다는 것, 나무를 노끈으로 묶거나 필요 이상으로 밤에 불빛을 쪼이면 나무가 극심한 스트레스를 받는다는 것 등은 얼마나 매력적인 시의 소재들인가.)

삶을 관찰·발견·반성할 수 있게

시인도 과학자의 관찰에 버금가는 관찰의 자세로 사물을 봐야 한다. 아니, 사물의 현상이나 외피에 집중하는 과학자의 관찰을 넘어 시인은 현상의 이면을 보는 눈을 가져야 한다. 과학은 삶을 앞으로 진보시키지만 시는 삶을 반성하게 만드는 양식이기에 더욱 그렇다. “쉽게 지나치는 일상의 한 부분에서 중요한 진리를 발견해 내고 이것을 망각하고 사는 것에 대해 반성을 하고 그 관심이 타인에게로 전해지게 하는 것은 오로지 좀 더 여유롭고 또 세심한 관찰에서 비롯된다.”(김상욱, <시의 길을 여는 새벽별 하나>) 김명수 시인의 짧은 시 한 편을 읽어보자. “바닷가 고요한 백사장 위에// 발자국 흔적 하나 남아 있었네// 파도가 밀려와 그걸 지우네// 발자국 흔적 어디로 갔나?// 바다가 아늑히 품어 주었네”(<발자국> 전문). 바닷가 백사장 위에 찍힌 발자국은 누구나 볼 수 있다. 파도가 밀려와 그 발자국을 지우는 풍경도 바닷가에서는 흔하게 보게 된다. 그 당연한 사실에 의문을 가지는 데서 오롯이 시가 생겨난다. 발자국 흔적의 행방을 찾는 이 의문은 ‘품어주다’라는 동사를 만나 아연 시적 깊이를 획득한다. 여기에서 우리는 백사장 위의 발자국을 오래 바라보며 관찰하는 시인의 눈을 만나게 된다. 이 시가 실린 시집의 표제작인 다음 시의 제목은 <바다의 눈>이다. 관찰의 초점을 어디에 맞춰야 하는지를 잘 보여주는 이 시에서 ‘바다의 눈’은 바로 ‘시인의 눈’이다.

바다는 육지의 먼 산을 보지 않네 바다는 산 위의 흰 구름을 보지 않네 바다는 바다는, 바닷가 마을 10여 호 남짓한 포구 마을에 어린아이 등에 업은 젊은 아낙이 가을 햇살 아래 그물 기우고 그 마을 언덕바지 새 무덤 하나 들국화 피어 있는 그 무덤 보네

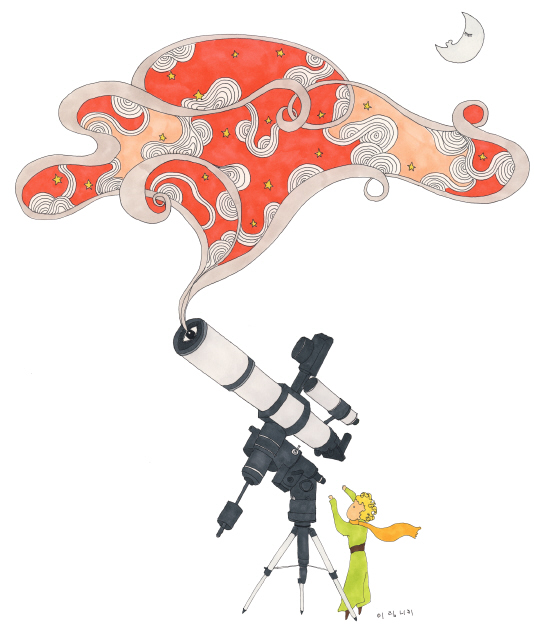

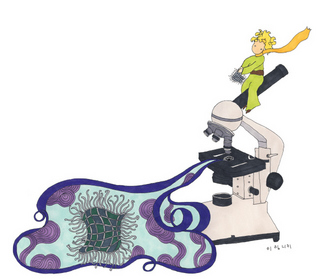

따라서 우리는 시인의 눈과 자세를 다시 한 번 점검할 때가 되었다. 시인은 옆에 항상 망원경과 현미경을 함께 준비해 두어야 하고, 광장과 골방 사이에서 그 어느 한쪽으로 쏠리지 말고 그 둘 사이에서 긴장하는 눈을 가지고 있어야 한다. 시인이란 시를 빚는 사람이면서 자기 자신을 빚는 사람이므로.

시인·우석대 문예창작학과 교수 | ||||||||||||||||||||||||||

'나리의 수업 > 시 배움 자료' 카테고리의 다른 글

| -정호승의 '우리는 왜 시를 사랑하는가' 中에서 (0) | 2009.10.28 |

|---|---|

| [스크랩] 기형도 시읽기 (0) | 2009.10.28 |

| [스크랩] 안도현의 시와 연애하는 법 / 19. 단순하고 엉뚱한 상상력으로 놀아라 (0) | 2009.10.28 |

| [스크랩] 안도현의 시와 연애하는 법 / 18. 가슴으로도 쓰고 손끝으로도 써라 (0) | 2009.10.28 |

| [스크랩] 안도현의 시와 연애하는 법 / 17. 시 한 편에 이야기 하나를 앉혀라 (0) | 2009.10.28 |